Dua warga Cigondewah, Enoh bin Mas’ad dan Lanang Nurohman mengingat sungai yang mengalir dulu sering berubah warna. Di musim kemarau, warga juga terpaksa membeli air yang dijual per jeriken. “Sekarang sudah lumayan, apalagi ada keran di depan rumah ini (Imah Budaya Cigondewah), warga bisa mengambil air dari sana,” kata Lanang.

Cigondewah merupakan sebuah kawasan di ujung perbatasan kota Bandung Barat yang tidak pernah pulas tertidur. Hilir mudik truk pengangkut limbah plasik yang diangkut dari pabrik-pabrik plastik desa Cigondewah Kidul. Jemuran limbah plastik, gudang-gudang dan pabrik daur ulang plastik, kepul asap pembakaran limbah.

Di tengahnya berdiri Imah Budaya (IBU) Cigondewah, sebuah bangunan di atas tanah sekitar 500 meter persegi yang dibangun ilmuwan ITB, Dr. Tisna Sanjaya, M.Sch. sebagai ‘kanvas’ karya seni yang sekaligus mengantarnya mendapat predikat cum laude dalam program doktoralnya.

“Saya itu diajarin seni formalis, art for art's sake. Seni jadi terpisah antara seni dengan kehidupan sehari-hari, dengan masyarakat, dengan lingkungan, dengan agama. Jadi seni itu seolah-olah terpencil sendiri. Saya membuat terobosan-terobosan, jadi seni teh jadi keseharian. S-3 saya teu ngalukis lagi dan membuat grafis lagi di atas kanvas. Tapi kanvasnya adalah tanah. Jadi sampah dibersihkan, tumbuh pohon, tumbuh air bersih,” paparnya (baca: Seni untuk Perubahan).

Imah Budaya Cigondewah, lanjut Dr. Tisna, adalah sikap pendampingan dalam merespon perubahan desa pertanian menjadi kawasan industri. Mendampingi anak-anak yang nyaris terberangus oleh budaya produksi industrialisasi yang menjamur di hampir tiap rumah warga tempat sewa video games, serta media elektronik yang menghanyutkan waktu dan energi masa-masa kanak-kanaknya menjauh dari alam lingkungan hidupnya..

Masalah air menjadi salah satu tantangan utama di Cigondewah, dan menurut Dr. Tisna juga menjadi tantangan ketika pergeseran masyarakat agraris menjadi masyarakat industry yang terekam dalam perubahan di Cigondewah. “Karena air secara simbolik metafor dalam budaya kita kan Ibu. Kedua, sumber mata air di Bandung sangat banyak tapi karena teledor atau lengah, maka air tidak jadi berkah. Bahkan jadi banjir, jadi sumber penyakit, ya itu bukan berarti salahnya air, tapi kita,” jelasnya.

Salah satu karya yang dibangun di tas ‘kanvas bumi’ tersebut, adalah kincir air. Dr. Tisna mendapat tantangan dari Dirjen Kebudayaan, “Sok bikin atuh atuh karya seni yang bermanfaat,” kata Dr. Tisna mengingat tantangan itu. “Terus saya bilang, semua seni ge bermanfaat. Kata beliau engga seni yang langsung.”

Tantangan itu, membuat Dr. Tisna merancang sebuah kincir air. “Di kincir itu ada 9 tubuh simbol dari riset saya di kota Bandung teh ada Sembilan mata air. Dulu waktu kecil, bulan purnama sy mandi di tujuh atau sembilan pancuran, jadi ingat itu. Tapi mata air banyak yang hilang, Jadi eta teh secara estetik dari energinya kearifan local ditarik karena semangat jaman sekarang,” paparnya.

Air diangkat dari Sungai Cigondewah dari kincir mengalir ke lima wajan bekas yang terdapat lukisan Antareja, karakter yang selalu ada di tanah dan air. “Ini dilukis oleh para pelukis tradisi di sekitar.” Dari wajan, turun ke bak penampungan saluran paralel hingga di bak penampungan, tentu saja dengan mural yang berisi pesan-pesan kebajikan. Di bak ditanam ikan jenis lele untuk kemudian dialirkan melalui saringan arang, pasir, dan ditarik pompa ke ke bak air di atas sebelum dialirkan ke keran di samping pintu.

Sumber air kedua – disebut Dr. Tisna sebagai air alam – diambil dari sumur bor yang digali di sisi lain ‘kanvas’ dan dialirkan ke bak ke keran di sisi lain gerbang Imah Budaya Cigondewah. Airnya keruh dan berbau, karena awalnya tanah ini tempat pembuangan sampah. Penanaman sejumlah pohon buah di atas tanah itu, lama-lama membuat air semakin jernih.

Instalasi seni kincir air yang dibangun Dr. Tisna tidak menafikan peran teknologi, terutama terkait beberapa aspek kesehatan. “Kincir air itu tuh masih sebagai estetik, air belum disarankan untuk bisa diminum,” katanya.

Nano-membran antibakteri

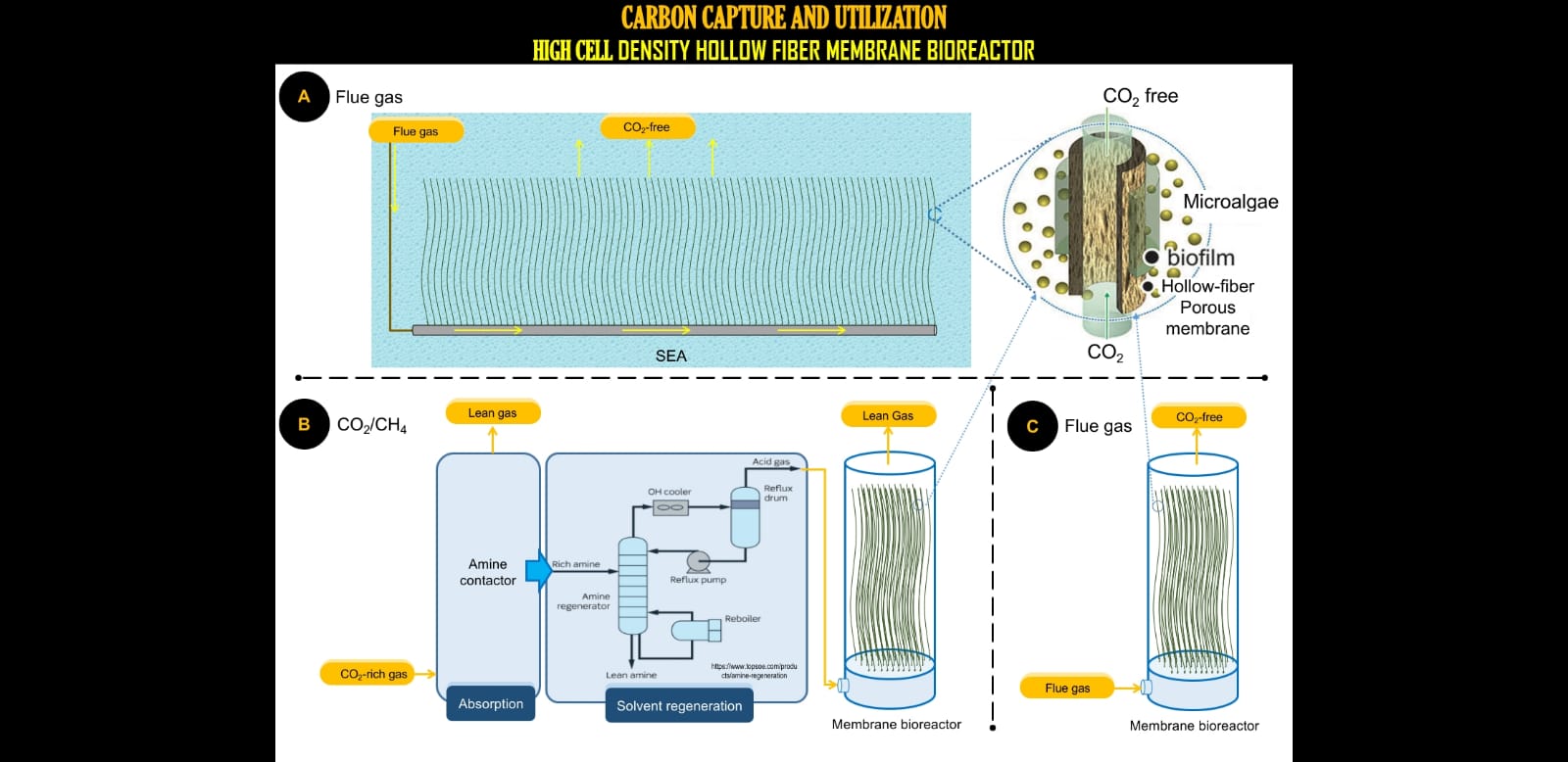

Pertautan dengan sains dan teknologi kemudian berlangsung dari ‘pertemuan’ dengan Prof. Wenten, ilmuwan yang masuk dalam daftar top 2% ilmuwan berpengaruh dunia. Guru Besar ITB ini sudah mengatongi sederet paten di teknologi nano-membran yang sudah dimanfaatkan dunia riset serta industri di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa karya fenomenal Prof. Wenten dalam urusan penyaringan air berbasis membran adalah IGW Emergency Membrane, IGW Green Ultrafilter, IGW Emergency Ultrafilter hingga IGW Groundwater Spring (baca: Mimikri Mata Air Alami).

Prof Wenten -- sapaan akrab Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITB menyuntikkan teknologi membran temuannya untuk urusan penjernihan air. “Di san diterapkan teknologi membran nanocomposite antibacterial khusus yang saya kembangkan,” paparnya.

Secara sederhana, teknologi membran seperti penyaring material, dan dengan ukuran tertentu, bakteri akan tersaring. Modul yang dipasang serupa pipa besar yang berisi selang-selang sangat kecil. Selang-selang kecil itu memiliki pori-pori sangat kecil.

Soal kualitas air di Sungai Cigondewah yang sudah tercemar, Khoiruddin memastikan, teknologi membran bisa menjadi jawaban. “Teknologi membran untuk mengatasi masalah air ini sudah lama dikembangkan Prof. Wenten. Bukan hanya sebatas coba-coba di laboratorium, melainkan sudah ke skala industri,” kata Dr. Ir. Khoiruddin, S.T, M.T., anggota Kelompok Keahlian Perancangan dan Pengembangan Proses Teknik Kimia.

keywords: ciamis,